Contents

甦る40年前自作機

学生時代に作られた未完成機が、40年の時を越えていま甦ります。

本編は40年前自作機の修理の続編で、50MHz SSBトランシーバ 受信機部分です。

未完成だったところは?

Sメータがまともに振れません。Eスポ発生時など強力な信号が入ったときだけ振れますが、小さな信号ではピクリともしません。

そこで、これを小さな信号でも元気よく振れるようにすることが目的となります。

現状把握

40年前のCQ Ham Radio誌の製作記事(1973年7月、8月のCQ ham radio誌に連載されたJH1QZT OMの「50MHz用SSBトランシーバー」製作記事)をもとに、自分がそれをどう変更して作ったかの記録(回路図等)を整理し、かつ実機でそれがどのように改造されているかを調べます。

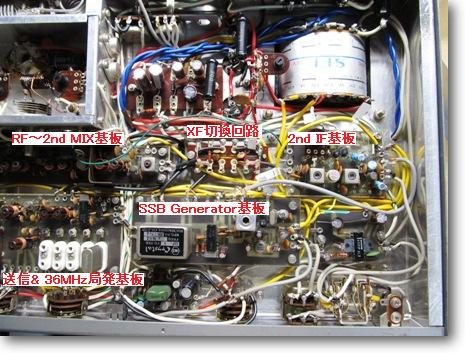

その結果、受信部は以下のような構成になっていることがわかりました。

3SK44(RF)→3SK35(1st MIX)→TA7045M(1st IF)→3SK35(2nd MIX)→Xtal Filter→2SC458(2nd IF-1)→TA7045M(2nd IF-2)→3SK30(Product Det)→LA4031(AF)

50MHzを36MHzの局発とMIXし、1st IFの14MHzを作り、さらにVFO(5.0~5.6MHz)とMIXして2nd IFの9MHzを作り、ここで9MHzのクリスタルフィルタを通し、2nd IF増幅のあと、プロダクト検波器で8998.5MHzのキャリアとMIXしてプロダクト検波で音声信号を得るというダブルコンバージョンスーパーヘテロダインの構成です。

TA7045Mは、RCAのCA3028の東芝によるセカンドソースで、トランジスタ3個内蔵でで差動増幅器またはカスコード増幅器として使用できるものです。

未完成だったSメータ周辺は、2nd IF最終段のIFT一次側からコンデンサ結合で、1N60×2の倍電圧整流後、ダーリントントランジスタで増幅、エミッタ側に入れた電流計を振らせるようになっています。またこのダーリントントランジスタのコレクタ側からPNPトランジスタのエミッタフォロワでAGC信号を取り出し、これをRFの3SK44、1st IFならびに2nd IFのTA7045Mに与えています。

オリジナルの製作記事とはいくつかの点で異なっており、主要な相違は以下のとおりです。

- 音声信号への復調は、ダブルバラモジICのTA7053Mが入手できないためデュアルゲートFETに変更。

- VFO、36MHz局発、電源などは別回路。

- 実装状態は全く異なり、プリント基板のパターンは独自。

- Sメータが振れなかった対策として、苦し紛れに1N60×2の整流回路の入力信号はIFではなくプロダクト検波後のAFから取るように改造されている。(ここは、今回オリジナル回路に戻して開始。)

それでは、順に問題を見てゆきましょう。

キャリア漏れ

Sメータの振れが悪かった原因を調べるため、まずIF最終段のRF電圧を見てみることにします。

製作当時は観測手段がありませんでしたが、中国製オシロスコープの出番です。

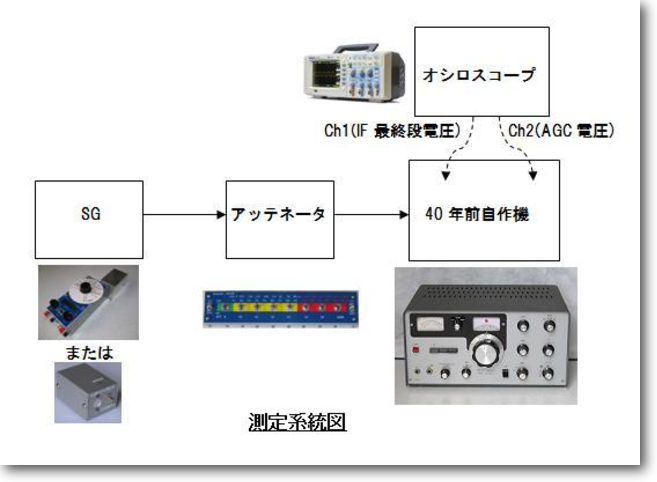

測定系統図を以下に示します。

オシロをつなぐとプローブの入力容量のせいで同調周波数がかなりずれるのでコアを抜いて振幅が最大になるように調整します。

ん?アンテナ端子には何も信号をいれていない(無信号)のに、2nd IF最終段には980mV(rms)もの8.9985MHzキャリアが載っています!

以後、電圧表示はすべてrms(実効値)です。

では、問題を切り分けてゆきます。

どこからキャリア漏れしているのか?

オリジナルはダブルバラモジICを使っているのでキャリア漏れはかなり低く抑えられていると思いますが、デュアルゲートFETを使ったプロダクト検波回路では漏れが大きいのではないでしょうか。3SK30のGate2への8.9985MHzのキャリア入力レベルは1.2V程度です。

- キャリア入力レベルを500ΩのVR(ボリューム)を使って落としてみる。

→0Vまで落としてもIF最終段で600mV。 - キャリア入力の線を切っても600mV。

- 2nd IF入力を0.01μFのコンデンサでグランドに落としてやると出なくなる(0V)。

- 2nd IF入力の線を外してやっても出なくなる。

ということはXtal Filterの送受信切換回路(ダイオードスイッチ)を通じて送信側SSB Generatorのキャリアが漏れ出してきているのではないか、と考えられます。そこで、

- Xtal Filterの出力線を外すと、キャリア漏れは観測されなくなりますが、8.4MHzくらいのサイン波が観測されます。2nd IFアンプ全体が発振している様子。

- 外したXtal Filterの代わりに500Ωの抵抗でグランドするが変化なし。

- Xtal Filterの出力線を外さずに、0.01μFでグランドへ落とすとキャリア漏れはなくなる。

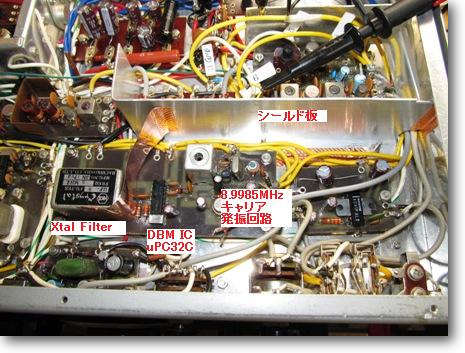

Xtal Filter周辺が怪しいことはわかるのですが、解決策は見出せません。そこで、元の実装では、SSB Gemerator基板(キャリア発振回路も搭載)と、2nd IF基板はシャーシ下面の同一平面上に並んで配置されていますが、この状態では、空中結合の可能性もあるためシールドすることにしました。

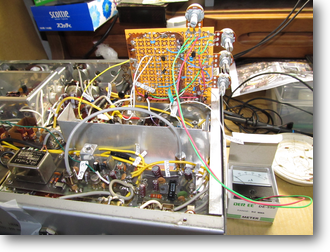

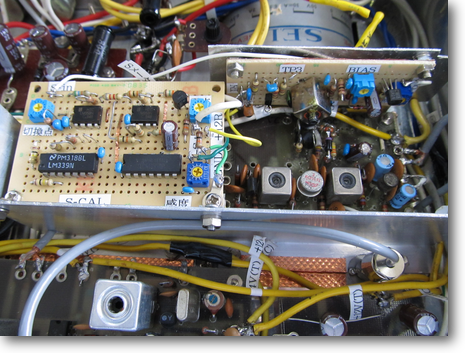

元の状態です。

シールド板を追加しました。

2nd IF基板は少し位置を上方に移動しました。

この状態で、キャリア漏れは480mV程度。

- Xtal FilterとXF切換回路のダイオードスイッチをつなぐ同軸ケーブルをXF側でいったん外し、芯線をSSB Generator基板のグランドに触れるだけで480mV出る。

この現象により、SSB Generator基板全体にコモンモードでキャリアが載っているのではないかと考え、グランドパターンがループになっていたのを切ったりパスコンを追加するなどの手段を講じましたが全く効果ありませんでした。

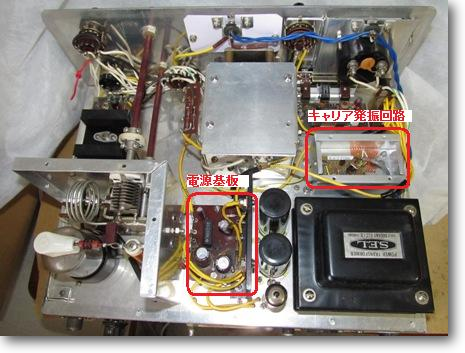

そこで、SSB Generator基板上に搭載されていた8.9985MHzのキャリア発振回路を外出しにすることにしました。

シールドケースに入れ、2nd IF基板への飛び込みを少なくするためシャーシの上面に置きました。写真右上、電源トランスの上方。これはLEADのアルミケースですが、表面処理されているため表面は導通がありません。シャーシへの取り付け部、蓋との接触部など、かなりの部分をサンドペーパーで擦りました。(写真は、キャリア発振回路が見えるようシールドケースの蓋は開けた状態です。)

なお、ここは電源基板があった場所なので、電源基板は装置後方部、電源トランスの左側に移動しました。

キャリア発振回路のシールドケースに取り付けたSMAコネクタ(メス)からSSB Generater基板に新たに取り付けたSMAコネクタ(メス)に両端SMAコネクタ(オス)付きのケーブルでキャリアを供給しました。

なお、プロダクト検波器へのキャリア供給は、供給端子の真上にキャリア発振回路をおいたためシャーシに穴をあけそこから同軸ケーブルを通しました。

これでもか、という対策をしたつもりでしたが、残念なことにつきIF最終段で480mVと、全く変わっていません。

ただし、

- Xtal FilterとXF切換回路のダイオードスイッチをつなぐ同軸ケーブルをXF側でいったん外し、芯線をSSB Generator基板のグランドに触れるだけで480mV出る、という現象はなくなった。

少しだけ進歩しましたが、次の手は

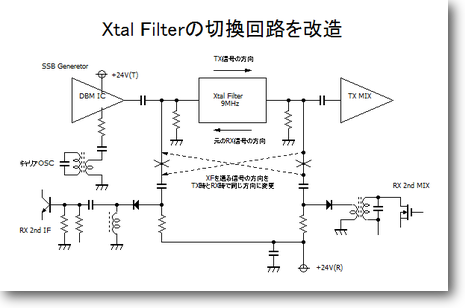

- Xtal Filter送信時と受信時に反対の向きに信号が通るように使っていたが、これを同じ方向に信号が通るように接続変更。オリジナルの記事ではここの指定はなし。

これで、2nd IF最終段で20mV程度となり、劇的によくなりました。S1レベルの信号がこれより大きければ問題ないことになります。

よくなった理由は推測ですが、これまで送信DBM ICとXFの接続点からダイオードスイッチを介して2nd IF入力部(高インピーダンス)に接続されており、SSB Generator基板上にコモンモードで載っていると思われるキャリアの影響を受けやすかったものが、接続変更により、送信DBM ICとXFの接続点はダイオードスイッチを介して2nd MIX出力同調回路の2次側リンクコイル(低インピーダンス)につながることになったため、キャリアはここで落ちてしまったのではないか、ということになります。

受信感度が悪い

キャリア漏れ問題は解決したので、受信感度を測ってみます。

自作アッテネータを使用して測定していますので、是非アッテネータアッテネータの記事をご参照ください。

SGで発生した50MHz帯の信号(レベルは、S9+60dB)を、アッテネータでS1,S2,S3,,,,,,S9,+10dB,+20dB,+30dB,+40dB,+50dB,+60dBに切り換えて自作機のアンテナ端子に供給します。(測定系統図1を参照)

受信電圧は2nd IF最終段のものですが、ここ以降はIF最終段と省略します。

SGは、当初自作ディップメータを使っていましたが自励式の発振器はアッテネータの減衰量に影響を受けて周波数が変動するのが煩わしいので、途中から水晶発振式の50MHz SGに替えました。このSGは、やはり40年前に50MHz A3送信機に使用していたFT-243型水晶(8.375MHz)を3倍オーバートーンで発振させ2逓倍したものです。

測定すると、

- S3以下の信号が全く受信できない。

- S4でIF最終段で20mV、つまりキャリア漏れレベルから頭を出す。

- S5では270mV程度とぐっと大きくなる。

ここで思い当たったのは、1st MIX、2nd MIXのデュアルゲートFETの使い方です。プロダクト検波用の3SK30の第2 Gateは、設計当初抵抗2本で電源電圧を分圧した正の電圧を加えてあったのですが、上側の抵抗が取り払われてゼロバイアスになっていました。ミクサや変復調器の動作としては、「信号波を局発でスイッチングして周波数混合を行う」ということですので、スイッチングするためのバイアスの与え方としてはゼロバイアスが正しかったのだと思います。

デュアルゲートFETのバイアスの与え方は、現在のものを見ても品種により異なるので、3SK35のデータシートはかなり探したのですがどこにも見つかりません。第1 Gateはゼロバイアスで信号が入力され、第2 Gateは正バイアスがかかっていましたが、プロダクト検波と同様に試しにゼロバイアスにしてみたところ、ばっちりS1から受信できるようになりました。1st MIX、2nd MIXともゼロバイアスにすると、S1(0.20μV)入力でIF最終段で190mVも出るようになりました。

因みにS9(50μV)では2.6V強あり、+10dB(150μV)以上では3V弱で飽和しています。

AGCとSメータの特性を調べる

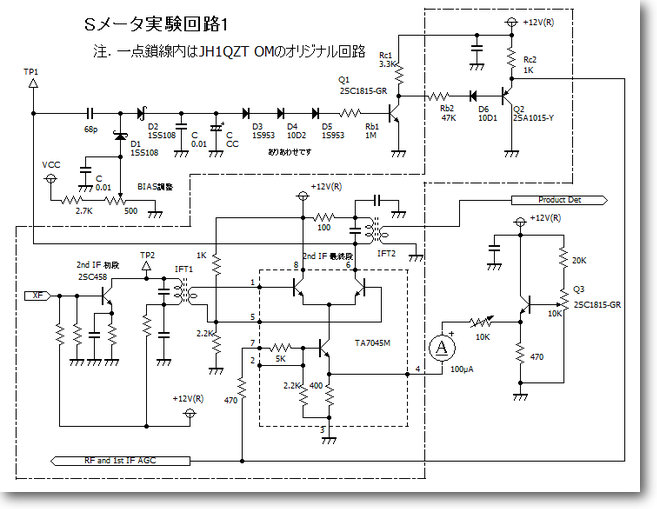

AGCとSメータの回路は、オリジナルをベースに改造を加えた回路としました。ただし、オリジナル回路部分も現在入手できる部品に変更しています。

さて、ようやく本来の目的のSメータに取り掛かれることになりました。

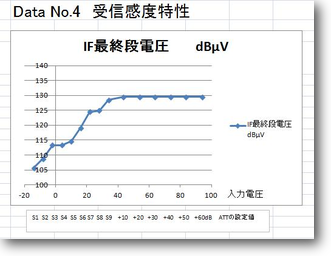

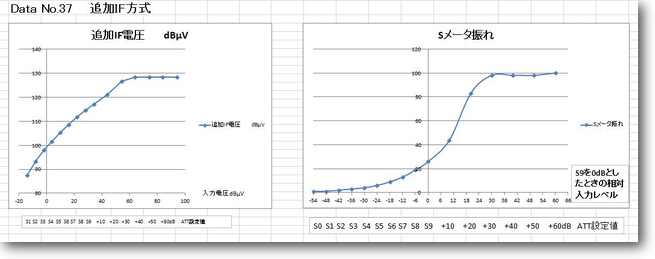

ここで現時点での受信感度特性を見てみます。

カーブがガタガタしていますが、自作ディップメータをSGとして使っており、周波数だけでなくレベルもやや不安定なためです。この後あたりで水晶発振式の50MHz SGを作ってそちらに換えました。

上図を見ると、43dBμVあたり、これはS9+10dBのところなのですが、ここで受信レベルが飽和しています。

こういう状態でIF電圧を整流してSメータを振らせても+10dBまでしか振れないはずです。

そこで、AGCのかかっているIFアンプのエミッタ電圧を見れば、

AGC電圧減少→ IFトランジスタのベース電圧減少→ エミッタ電流減少(これに従ってトランスアドミッタンス減少してゲイン低下)→ エミッタ電圧減少

のメカニズムによりIFの高周波電圧自体は飽和していても、そうさせているAGCの意志の証拠がエミッタ電圧には飽和せずに残っているのではないかと考えたのです。

もちろんAGCのかかっているTrとかかっていないTrのエミッタ電圧を比較するSメータは昔から広く使われており、そのことを言っているだけなのですが、これならIFの高周波電圧自体は飽和してもSメータは飽和しないで振れはまだ伸びるのではないか、と深く考えたつもりなのです。

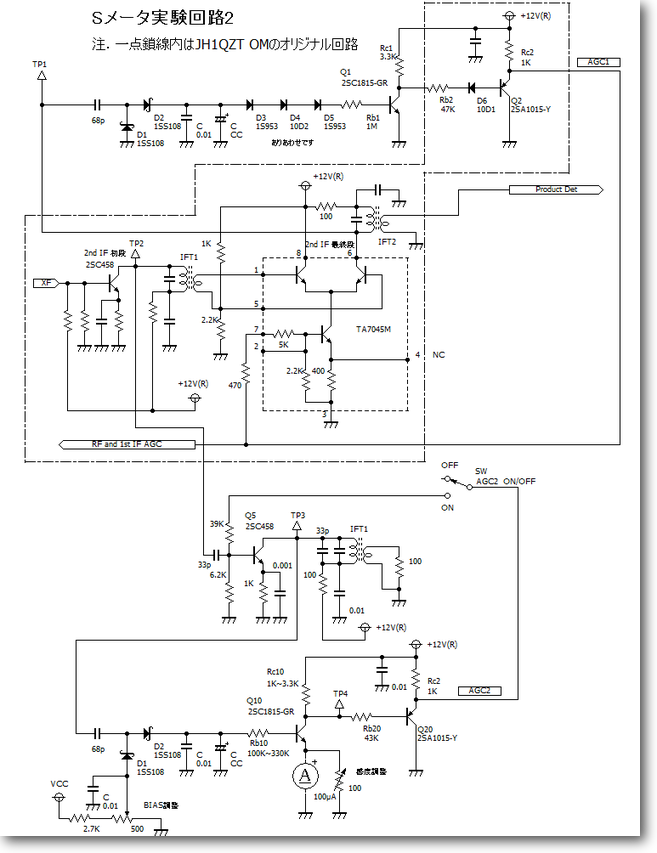

それで、本回路は単純なトランジスタではありませんが、考え方は同じでTA7045Mのエミッタ電圧がAGCのかかり方に応じて変化するのを基準電圧と比較することにしました。実験用の回路図を以下に示します。

なお、IF電圧整流後のトランジスタのVbeの壁により小信号でSメータが振れないことの対策として整流用ダイオードはGNDに落とさず、0.7V前後のバイアスを加えられるようにしました。無信号でぎりぎり振れが0となり、少しでも信号が入れば振れ始めるようにVRを調整します。

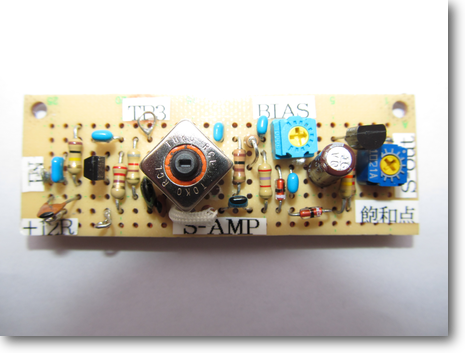

実験はこのように蛇の目基板を使って行いました。

回路も定数も色々試してみたいときはこれが気軽に直せてFBです^^;

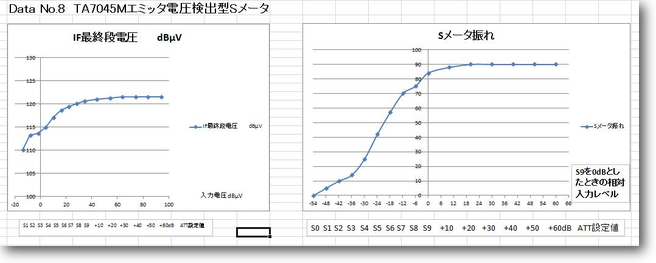

Data No.8は、小信号からAGCを効かせた場合です。上記回路図中のD3,D4,D5は入っていません。

Sメータは小信号から振れますが、小信号に対してもゲインを抑制するので受信機としてはよくありません。

注.横軸は、私がハムとしてS値で直感的に理解できるように「Sメータのようなアッテネータ」を作りこれをパチパチ切り換えて入力電圧を変えており、これをグラフ下の欄外に書いています。

しかし、Excelでグラフ作成する都合上、上記の右図横軸はS9を0dBとした相対値表示になっています。

左図は一般的にはdBμV表示にした方がその世界の人にはなじみがあってわかりやすいだろうということでそうしました。つまり左図と右図の横軸は表記方法が違うだけで同じ電圧です。

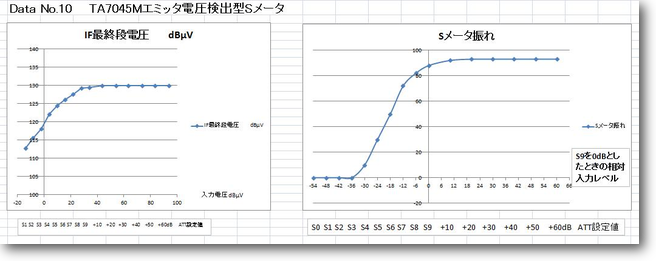

Data No.10は、S4(1.56μV)あたりからAGCを効かせた場合です。

D3,D4,D5が入っています。なお、オリジナル回路部分のD6は名残りでついていますが、D3-5により必要なくなっています。

S3まではAGCによるゲインの抑制がないので受信機としてはよいですが、この方式ではSメータはAGCが効き始めるS4以上からしか振れません。

しかし、この振れ方はアッテネータの記事中で測定したYAESU FT-950のSメータと同様の動きなので、許容範囲です。

しかし問題があります。

それは、やはりS9以上でほとんど振れないことです。

もう少し正確に言うと、S9以上のいくら大きな信号を入れてもメータの針はS9の目盛りよりほんの少しだけ右に動いたところまでしか行かないということです。

(エミッタで見れば振れるのでは、という目論みは外れたのでした。

でもこれは、このあとに出てくるData No.16を見ればわかるのですが、IF電圧は飽和して一定値になっていても、エミッタ電圧を検出するSメータはちゃんと変化をとらえて振れているのです。よって、S9の少し上あたりでAGCが系として飽和してきているのでこれでは振れないのは仕方がない、ということになるのかな、と考えています。)

一応+20dBくらいまでは変化はしているので、S9オーバの赤い部分がSメータ上の右端少しであればこれで終わりにするところですが、40年前自作機のSメータはTRIOのサービスセンタに行って買って来た、TS510か何かのメータで大変立派なものです。立派というのはS9がメータのど真ん中にあり、右半分の広大な領域がS9オーバに割り当てられており、+40強まで目盛りがあるのです。

このメータに恥ずかしくない振れをさせなければならないので、少なくともこの目盛り上で+30dBくらいまでは振れてほしいところです。

S9以上が振れない対策

本機のAGCの効果は素晴らしいものです。AGCの理想は、受信可能なレベル範囲の中で常に一定の振幅を出力する、この場合はS1からS9 +40dBくらいまで出力不変ということです。

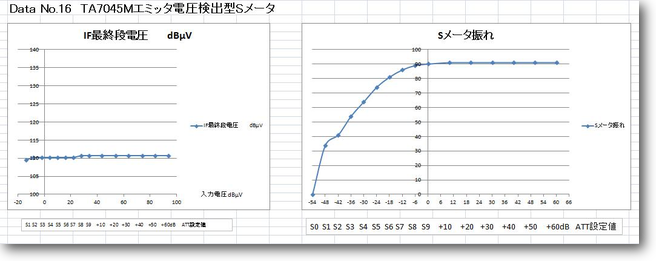

実際本機でも調整により以下のようにS1~S9+60dBまでほぼフラットという特性を出すことも可能です。TA7045M 1段で35dB、2段で70dB、この外RFの3SK44で多分10dB程度と合計80dBものダイナミックレンジがあるのでこのような特性が出せます。

これに何の不満があるのか、と言われそうですが、Sメータを元気よく振らせるには、効きすぎるAGCは困るのです。

よく効くAGCを緩いAGCにしてSメータを上の方までよく振らす、と言う考え方もできますが、これがなかなか難しく、しかし上記AGCの理想を考えればせっかくよく効くAGCを効かなくするというのは本末転倒です。SメータをAGCの動きの中だけで実現するのは無理があるので、ここは発想の転換をしました。

それは、SメータをAGC電圧で振らせるのはやめて、IF最終段(TA7045M)のひとつ手前の2SC458のところから信号を取り出し、別IFで一段増幅後、整流してSメータを振らせようということです。

つまり、最終一歩手前ならAGCは80-35=45dBくらいしか効いていないので大信号での飽和レベルが上の方に伸びるだろう、という考えです。

Sメータ専用IFアンプ方式

回路図を示します。

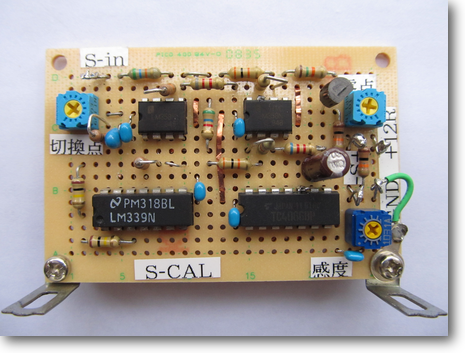

基板の写真です。

写真は最終形なのでこの回路図と少し違います。

コレクタ抵抗Rc10が飽和点調整用VRに変わり、また追加したIFアンプ回路の中だけで閉じているAGC回路は取り払われています。

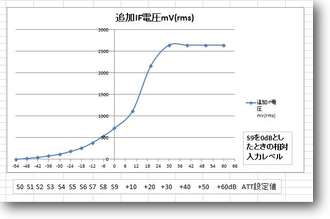

左図の追加したIFアンプ出力(縦軸はdBではなくmV表示)を見ると、Sメータの振れは、このカーブと同じになっていることがわかります。

Sメータの振れは、S9+30dB程度まで振れるようになりました。振幅的には、振れすぎです。

S9がフルスケールの26%のところで、残り74%がS9オーバーになってしまいます。いくらなんでもこれではやりすぎです。

この追加したIFアンプの中だけでAGCをかけてみましたが、これをやると、追加IFをつける前と同じようなS9オーバーの振れ方になってしまいます。

ほんの軽ーーくAGCをかけたい、というのがうまくいきません。

S9以上が振れすぎる対策

オペアンプによる増幅度切換方式

S9オーバーの領域を減らすためには、下図のようにData No.37Aのグラフで、S9以上のところでグラフの傾きを赤線のように小さくする、即ちメータ上でS9が真ん中になり、S9以上と以下がうまくバランスするところに持って来ればよいことがわかります。

赤線のカーブのままではメータの振れ幅が少ないので、最後に全体を拡大します。

より正確に言うと、+30dBまで表示できるようになったので、+30dB入力時に実際に使うSメータの+30dBの目盛りのところに合うように感度調整をします。

上図のようなカーブとするためにSメータアンプの増幅度をS9以上で切り換えて落としてやることにします。

この辺りは、オペアンプ、コンパレータ、アナログスイッチと言った、若い頃に仕事でよく使ったデバイスを使ってサクっと作ることにします。

個別のトランジスタのほんとのアナログ的なところは気にせずに論理的に組めるので私にとっては見通しがつきやすい手慣れた回路です。

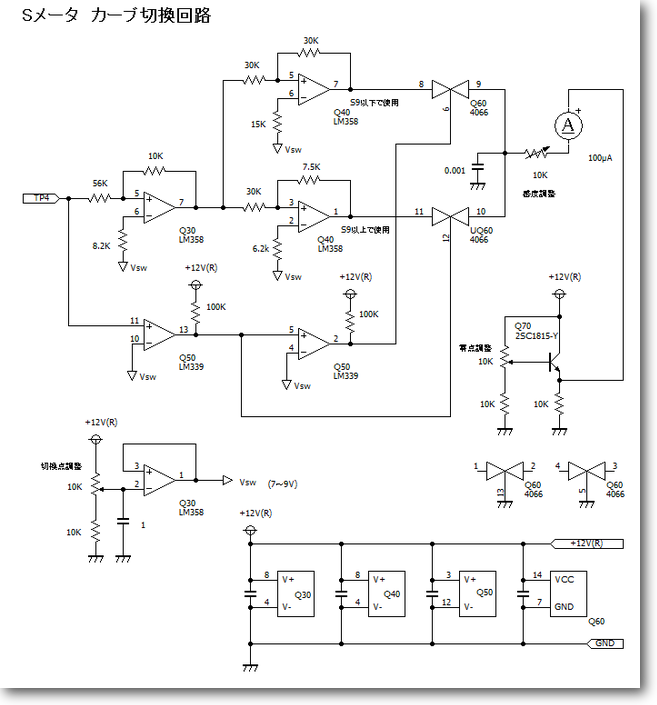

回路図を示します。

Sメータ実験回路2のTP4から以下の回路につながります。

また、Sメータ実験回路2に記されているSメータとその感度調整用のVRは取り外して、Q10のエミッタはグランドに直接落とします。

簡単に動作を説明します。

- Q30-1(ハイフンのあとの数字は出力ピン番号で、複数ブロックの入ったICのどのブロックかを識別します)は、増幅度を切り換える電圧をボルテージフォロワで各所に供給します。

- Sメータ実験回路2のQ10のコレクタ電圧は無信号時約12VからS9+60dBで1V弱まで変化するように設定していますので、これをS9近辺の適当な電圧になるように10KのVRで設定します。適当な、というのはS9がメータのちょうど中央に来るような電圧、ということです。結局Vsw=8.0Vに設定しました。

- Q30-7は、オペアンプの出力可能振幅は(Vcc-1.5V)~(GND+1.5V)程度なので、出力がその範囲に入るよう、入力信号の振れ幅を減らしています。

- Q40-7は、S9以下の信号の増幅度を決めており、ここは増幅度は1です。

- Q40-1は、S9以上の信号の増幅度を決めており、当初1/4に設定していましたが、最終的にすべての基板を装置内に組み込んだときに全体の動作点が多少変化したため、最終的には約1/7になりました。

- Q50-13はコンパレータで、入力電圧が8V以下のとき12Vを出力、アナログスイッチQ60の11-10間をONにします。

- Q50-2もコンパレータで、入力電圧が8V以上のとき12Vを出力、アナログスイッチQ60の8-9間をONにします。

- Q70は、Sメータの零点調整用の電圧を発生します。

この電圧とQ60の9,10の接続点の電位差をSメータで表示します。

基板の写真です。

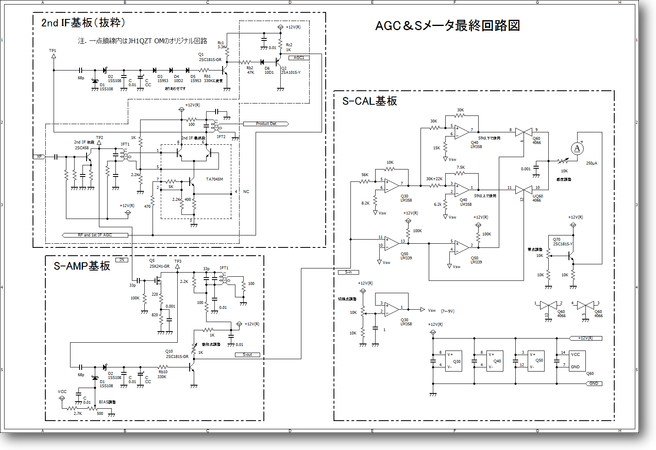

全体をまとめた回路図を示します。

大きい図面を見たい場合は、S-AMP_S-CAL_circuit.jpg

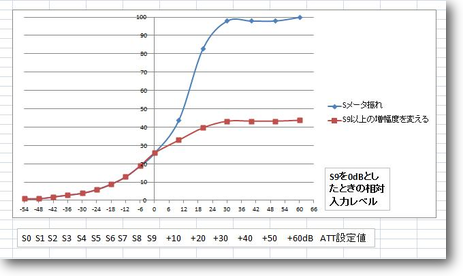

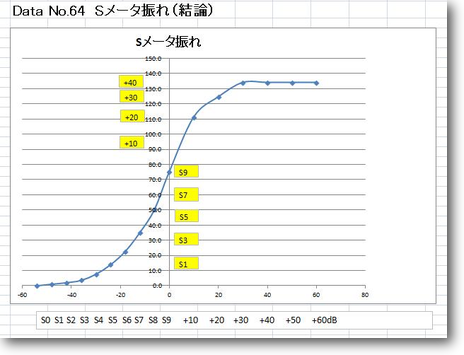

S-AMP基板とS-CAL基板を使って得られたSメータの振れ方です。

これが今回の最終成果となります。

黄色のラベルは実機Sメータの目盛りの位置を表します。

因みになぜ+30dB止まりでもっと上まで伸びないのかというと。これはIF最終段(TA7045M)のひとつ手前の2SC458のところから信号を取り出して追加のIFアンプに使ったのですが、その取り出した信号が+30dBで飽和しているからです。

S-AMP基板とS-CAL基板は、元の2nd IF基板の周囲にぴったり収めました。

結局Sメータが振れない原因は何だったのか?

はじめに、「Sメータがまともに振れません。Eスポ発生時など強力な信号が入ったときだけ振れますが、小さな信号ではピクリともしません。

そこで、これを小さな信号でも元気よく振れるようにすることが目的となります。」と書きましたが、これは私の記憶のなかに40年前から残っていたものです。

ところが、今回開始前の現状把握として「 Sメータが振れなかった対策として、苦し紛れに1N60×2の整流回路の入力信号はIFではなくプロダクト検波後のAFから取るように改造されている。(ここは、今回オリジナル回路に戻して開始。)」と書きましたが、このAFから取っている状態での記憶が上記のものだったのです。

では、AFから取る前はどうだったのでしょうか?

今回は、AFから取るなんておかしなことをやっているので、元の状態に戻してからやろう、ということで始め、かつ2nd IF基板はそれまで相当手が入ってぼろぼろであまり触りたくない感じだったので元の状態では、Sメータをつないだ状態では見ませんでした。すぐにキャリア漏れ問題を見つけてこりゃだめだ、となったので、昔AFから取るように改造する前にどう駄目だったのかは追究しなかったのです。

それで40年前の茶色に変色した古文書状態のメモをひもとくと、「Sメータ(感度)調整用のVRを動かしても零点が変わるだけで振れ方にはあまり変化がない。ディップメータで強力な信号を入れてみても半分くらいしか振れない。」との記述を発見しました。

オリジナルのSメータはIFを整流後、ダーリントントランジスタのエミッタに入っており、VRはSメータに並列に入っている分流抵抗ですから、普通なら無信号で零点が変わるはずがありません。

これは、今にして思えばキャリア漏れで振れていたわけです。

また、ディップメータで強力な信号を入れてみても半分くらいしか振れない、というのは定量的でないのでよくわかりませんが、大きな信号でないと振れないのはMIX用FETのバイアスの与え方の問題だったのだろうと思います。

まとめると、キャリア漏れで無信号でもSメータが少し振れており、小さな信号はそれに埋もれてしまい、バイアス問題にもめげずキャリア漏れから頭を出すような大きな信号だとようやく振れるという状態だったのではないかと想像します。

で、そういうわけのわからない状態を脱するためにIFから信号を取り出すのをやめてAFから取り出すようにしたのでしょう。

あらためてSメータの振れ方について

S9以下での振れ方はData No.10のような振れ方でほぼよいと思います。

当初はS一目盛り6dBと考えたのですが、AGC電圧の反映としてのトランジスタ(今回はTA7045Mですが)のエミッタ電圧によってSメータを振らせる限り、AGCが小信号で効かないようにするとAGC電圧発生しない範囲ではSメータを振らせることができません。この場合にはS一目盛り3dB平均程度となります。これはYAESU FT-950と同程度の振れ方です。

S9以上は、S9オーバーの一言で済ませるならここでおしまいにできるのですが、前述したように、実機のSメータが+40強までばっちり目盛りが振られているので、何とかそこまで振れを伸ばさないといけない、ということで元回路のAGCを効かせない追加のIFアンプを設け、さらにオペアンプやアナログスイッチを持ち出してS9以上の振れカーブを切り換えるというやや大げさなことになってしまいました。でもこれは趣味の世界なので許してください。

またこの影響で小信号時の振れ方はData No.10より少し悪くなりましたが、+30まで元気に振れるようになったので自分としてはほぼ意図とおりというところです。

なお、実際に50MHzバンドを聞いて見ると、全体的にFT-950とほぼ同様の振れ具合です。

S1未満の信号の場合、FT-950ではバーグラフのため全く動きがありませんが、私の自作機では声に合わせて針の動きが明確に見られ、ここはやっぱりアナログメータはいいね、と満足しています。

編集後記

HPの前回更新(2012年3月)から3ヶ月余りが経過してしまいました。自分自身としては1ヶ月に一度の更新を目標にしているのですが、今回のテーマはヘビーでした。

最初はキャリア漏れのところで難渋し、最後はS9以上の振れが悪いところで時間がかかりました。

毎週土日は趣味のウォーキングも時間がもったいないので行わず、深夜12時頃まで半田コテを握るというハードな生活でした。さすがKing of Hobby!と感じたものです。妻からは一銭にもならないことをこんなに一生懸命やって、と言われましたが、最後にSメータが思ったように動いて自己満足に浸っていたときは、すごい達成感、ハムっていい趣味だね、と言ってもらえました。

最後に、オリジナル作者のJH1QZT OMには、素晴らしい製作記事を書いてくださったことに自己のホームページ上ではありますが感謝を申し上げます。

当時は記事を見て作っただけで完成には至りませんでしたが、40年の時を経て再挑戦し、改めてAGC、Sメータの奥の深さを知ることができました。

ありがとうございました。

(2012/7/1)

感想などありましたらこちらへお願いします。→ここをクリック

a:13019 t:3 y:5