ベランダアンテナ

設置方針

当初の目的

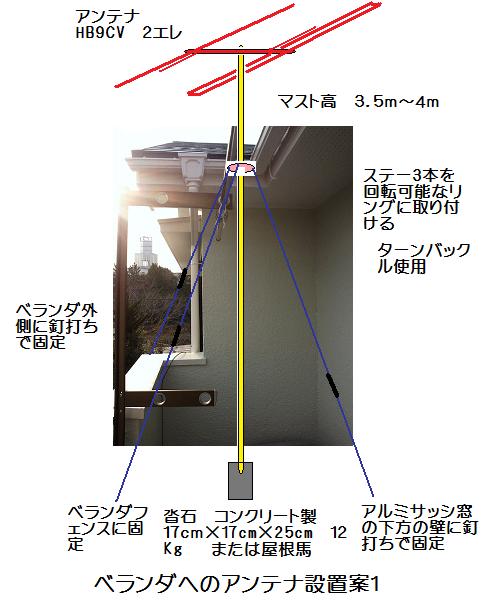

40年ぶりのアマチュア無線復活は、まずは昔作った50MHzSSBトランシーバを修復したもので行おうかと考えていました。このため、とりあえず50MHz用の小型のアンテナを簡単に上げようとしました。昔、50MHzを気軽に楽しめるように作られたであろう正方形のループ型の水平偏波無指向性アンテナ「スクエアロー」を想定しました。でも、スクエアローは今では手に入りません。50MHzアンテナとしては、GP(グランドプレーン)も手軽そうですが、垂直偏波ではなく水平偏波にしたかったので、2エレで6dBもゲインがあるHB9CVが手頃な価格で販売されており、これを上げようと考えました。

この時点では、建物にはなるべく傷をつけないで設置できるように、やや及び腰でした。

修正した目的

この頃アンテナ設置と並行して、メーカー製のリグも検討を開始していました。カタログを見ているとやはりHF(短波帯:3MHz~30MHzの周波数のこと)をやりたいと思うようになりました。

高校生の頃は親にねだってそのような高価なものを買ってもらうことはできなかったので、これはいわゆる大人買いですね。で、アンテナも調べると昔はなかったV型のロータリーダイポールというものがいまどきのスタイルであることがわかりました。私の住む新興住宅地(といっても20年以上前からのですが)にも大型のV型ダイポールが3基、小型のV型ダイポールが1基上っていることが住宅地内をくまなく歩きまわった結果わかりました。

ダイポールはまともに水平で上げるとかなりの場所を取りますが、90度なり120度なりにすることにより設置面積というか回転半径を小さくできるわけです。

それで、大型のV型ダイポールを設置したいと考えを変え、しかし、最初から大型にすることは作業の困難さと、設置強度がどれくらいとれるかわからないことからいったん保留にし、まずは小型のV型ダイポール、COMETのCHV-5を上げることにしました。ダイポールの片側は2mほどで先端にかさの骨のようにバンド毎の短縮コイル付エレメントがついているものです。周波数は7,18,21,28,50MHzの5バンド対応です。14MHzがないのが残念ですが、まずは受信してみて各バンドの様子がどんな状況かわかればよい、という考えです。

要求条件

- 高さは、アンテナのほぼ全体が建物の大屋根の上に出ること。

できれば、給電点が大屋根より上にあること。 - 手回しで向きが変えられること(ローテータは使わない)。

- 大型のV型ダイポールも載せられる強度とすること。

- 安全性には最大限の注意を払うこと。

- アンテナマストおよびアンテナの設置時に危険が作業がないこと。

私は高所恐怖症のため、仮りに業者さんに頼んでタワーを建ててもらってもアンテナの上げ下ろしはとても自分ではできません。大屋根の上に屋根馬で設置することも避け、比較的安全なベランダアンテナにこだわっています。

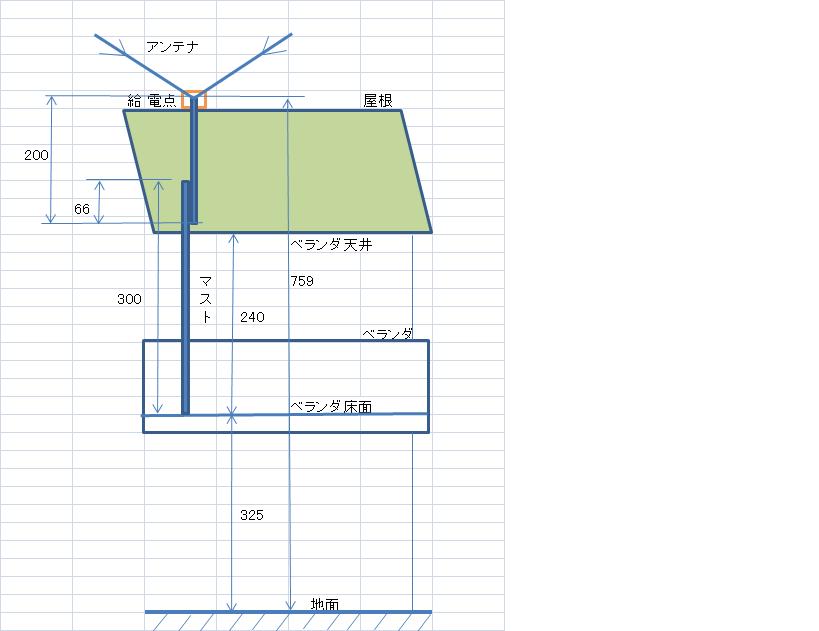

建物とアンテナマスト等との高さ位置関係概要を下図に示します。(単位はcm)

事前調査

課題

いかに強固にアンテナマストを建物に固定するか、これが最大の課題です。

ここに設置します。

イメージは、当初設置案と同じ場所にφ48.6mmの足場パイプを立て、これを写真正面突き当たりの壁から手前に向けて水平に渡したパイプ3本で固定、写真右側壁から左側ベランダ手すり壁方向に向けて水平に渡したパイプ3本で固定する、というものです。

完成写真を見たほうがわかりやすいので、完成写真を示します。

- モルタル壁面への固定

モルタル壁面にネジは効くのか、これが最大の課題でした。

ネットで調べると、モルタルの表面、すなわちモルタル自体にはネジは効かないため、内部にあるしっかりした木部の構造物にネジを効かせればよいことがわかりました。

- ネジの種類

「コーススレッドネジ」が木割れしにくく、かつ強固に締め付けられるということでこれに決定しました。モルタル内部の木部への固定にも適しているとのこと。

- ネジが効く場所

しっかりした柱が入っていそうな場所(壁の角など)をカナヅチでこんこん叩き、硬い音がするところを探しました。

- 力の分散

当初、足場用金具で直接壁面へ固定することを考えていたのですが、ホームセンター内を探索していたところ、スチール製ラック用のL字型の柱部材(鉄製)を使用すると、数少ないネジに力が集中せず、多くのネジを使って力の分散が図れてよいと考えてこれを採用しました。

- 木部が弱いところ

ベランダ手すり側のモルタル壁面は内部にあまりしっかりした木材が入っていないためネジの効きが不安ですが、これに対してはネジにひっぱり方向の力が働きにくいよう、いわば突っ張り棒的にパイプを用いました(最下部のパイプ)。

- ベランダ手すりへの固定

前述したベランダ手すり側の不安へのもうひとつの対策として、中段のパイプは手すりにBSアンテナ等を取り付けるためのベランダ挟み込み金具を用いてベランダの手すりに固定しました。

材料

主要材料は以下のとおりです。(断ったもの以外はホームセンターで購入)

足場用単管パイプSTK-500(肉厚2.4mm) φ48.6mm

3m @1,180円 ×2本=2,360円

1m @428円 ×4本=1,712円

※3mパイプのうち1本からは1.21mと1.65mのものを1箇所100円でカットしてもらいました。

新メッキパイプ φ31.8mm (最上部アンテナ取付用)

2m @695円 ×1本=695円

40型アングル横穴(スチールラック用)

2100mm @1,080円 ×4本=4,320円

750mm @450円 ×2本= 900円

BS・CSアンテナ用コンクリートフェンスベース

マスプロ電工KBM45 @5,980円×1個=5,980円

足場用部材各種

固定ベース @238円×1個=238円

垂木クランプDHF-F401 @128円×7個=896円

HCクランプ直交(φ48.6×φ48.6) @138円×6個=828円

J-1017首振(φ48.6×φ31.8) @270円×1個=270円

らくらくビス止めかん太(単管パイプのキャップ)

@380円×1個=380円

※足場用部材というのは、非常に低価格です。

U字型クランプ50φ(秋葉原のハムショップ ロケットにて購入)

SUS50W @1,000円×2個=2,000円

ネジ類

ステンレス・コーススレッド W65 28本入り 298円

ステンレス・コーススレッド W41 50本入り 298円

ステンレス・M6×15mmトラスネジ

ステンレス・M5×15mmトラスネジ

ステンレス・M6ナット

ステンレス・M5ナット

ステンレス・平ワッシャM6用

ステンレス・平ワッシャM6用

ステンレス・平ワッシャ内径5×外形16

etc.

※材料費合計金額は、2万3千円程度でした。

マストベース設置工事

以下にマストベースの設置工事の概要を示します。

作業順序は必ずしも写真の順番どおりではありません。

ほとんど一人で作業を行いましたので、マストやパイプが倒れないように注意しながら作業順序を調整しました。

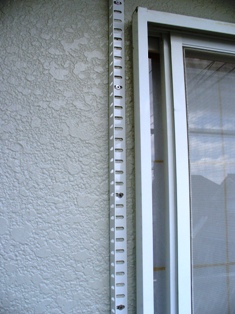

1.スチールラック用のアングルをコーススレッドネジ(長さ65mm)で壁に取り付けます。

ネジ締めの前にモルタルの厚み分(ここでは20-25mm程度)くらいの下穴をあけました。

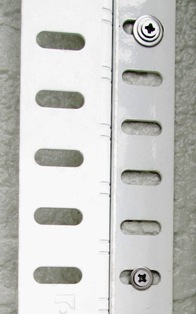

アングルの穴は大きく、ネジ頭は小さいのでM5のワッシャとM6のワッシャを二重にかましました。

ネジを打つピッチはこの写真では10穴ピッチですが、最終的にはこの半分、つまり5穴ピッチとしました。

2.アングルにもうひとつアングルをネジとナットで取り付けます。これは、垂木クランプと水平に渡すパイプの取り付け向きを合わせるためです。

アングルの穴は大きいため、ネジ頭の大きなトラスネジを使用しました。ナット側には適切な大きさのワッシャをかまします。

なお、この場所は、アルミサッシの窓枠のすぐ近くで作業がしづらいため、アングル2本はコの字型には組み合わせず、背中合わせに互い違いに組み合わせた形になっています。

また、窓枠から離れるとモルタルの中に柱がないため、ここしか選べませんでした。

3.ベランダ手すり側下部に水平パイプ固定用のアングルをコーススレッドネジで取り付けます。

ここは内部の柱があまり太くないため、長さ41mmか32mmかいずれかのネジを用いました。

4.アングルをもう1本、ネジとナットで取り付けます。

ここでは2本のアングルをコの字型に組み合わせています。

これに水平パイプ用の垂木クランプをネジとナットで取り付けます。垂木クランプの取り付け穴はM5ネジのサイズです。

5.もう一方の壁面にも垂直方向にアングルをコーススレッドネジで固定し、これにもう1本にアングルをネジとナットで取り付けます。

コーススレッドネジは、長さ65mmのものは内部の木が堅く最後まで入らなかったため、41mmを使用しました。

ここでも2本のアングルはコの字型に組み合わせています。

6.垂木クランプで水平パイプを固定したところ。

水平パイプは壁の中に埋め込まれてはいません。

ほぼぴったり壁に当たっている状態です。

7.垂木クランプで水平パイプを固定したところ。

(別角度から見たところ)

垂木クランプはM5のトラスネジ(頭が大きい)をアングルの裏から挿して、クランプ側でナット締めします。

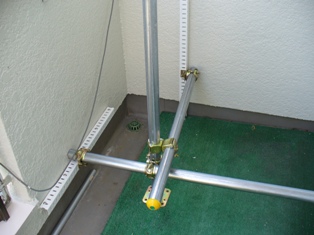

8.水平マスト2本を90度に直交させ、その交点にアンテナ用のマストを取り付けます。直交クランプを使用します。

マスト最下部には、ベランダへの力を分散させるため固定ベースをかませます。

9.3段の水平パイプのうち、中央の水平パイプはBS・CSアンテナ用のコンクリートフェンスベースというもので取り付けました。

ベランダの手すりに万力のような形ではさみこんで取り付けます。これの本来BSアンテナを取り付ける部分にクランプJ-1017首振(φ48.6×φ31.8)を使って水平パイプを取り付けました。

なお、フェンスベースは目的外の使用方法になります。

10.マストのベース部分が完成。

アンテナマストの高さは3mです。屋根から70cmほど出ています。

これに別のパイプを添わせてアンテナを上げます。

マストの高さは4mにしようかかなり迷いましたが、ホームセンターら自宅まで運ぶのが大変なこと、4mのマストを立てても高所恐怖症の私が屋根に上がらないとその先端までは触れないことから3mのものにしました。

3mのパイプは私のミニバンの中にちょうど収まって運ぶことができました。

私のクルマの全長は4m以上あるので4mのパイプをルーフキャリアで運ぶことも考えましたが、単管パイプはかなりの重量物なので、急ブレーキ時に滑り落ちる危険性もあるため、3m品を車内に積むことにしました。

アンテナマストの先端には雨水が入らないようキャップを被せました。

アンテナ取付

アンテナ取付中は必死だったので、途中写真はありません^^;

手順もはっきり覚えていませんが、おそらく以下のような感じです。

1.園芸用の脚立(三脚式、高さ約2m)をベランダに持ち込みます。

2.アンテナをベランダの中で組み立てます。小さなアンテナでも、狭いベランダでやるとかなりデカく感じます。エレメントの長さは指定値をメジャーで測ってそのとおりに設定しました。まずは受信用なのでSWRは気にしない、という考えです。

3.新メッキパイプ φ31.8mm×2m の先端にアンテナを取り付けます。このときパイプは斜めに倒してベランダに寄りかからせた状態です。

以下、ですます調では力が入らないので語調を変更:

4.(ここからは妻の助けを借り)脚立に上がり、アンテナを取り付けたパイプを立ててもらいこれを受け取り、えいっ、と持ち上げる。う、重い!思わず半分屋根の上にアンテナをあずけてしまう。エレメントの先端が曲がっているがバネ性なので気にしない。

5.気合を入れて、垂直に立て直す。アンテナパイプの最下部を水平パイプに載せるような形で腕にかかる荷重を減らす。

6.アンテナパイプが倒れないように支えながら、U字型クランプを受け取り、マストにパイプを素早く取り付ける(仮止め)。U字型クランプは2個使用。

7.U字型クランプのネジをクランプがずり落ちない程度に少し緩め、アンテナパイプを尺取虫のような感じで少しずつ上に上げてゆく。2mのパイプが半分マストの上に出たところで終了。U字型クランプのネジをしっかり締める。

ここまでで、まずはアンテナが上がり、四方から眺めて楽しんでいたのですが、もう少し高くあげたい、大屋根の向こうからもV型の根元(給電点)まで見えるくらいまであげたい(=当初目標)ということで、2mパイプの上部3分の2をマストの上に上げました。

どうですか、だいぶ高くなったでしょう?(自己満足)

下の方に見えるのはアンテナパイプ受け台です。アンテナの向きを変えるためにU字型クランプを緩めた際にアンテナパイプが落下することを防止するためのものです。

(下の拡大写真を参照)

これで、大屋根の向こうからも給電点が見えるようになりました!

(2011/8/1)

その後;

アングルの固定に用いたワッシャの外形が小さく、大風でワッシャがひん曲がってアングルからネジが抜けるという事態を招かないよう、ワッシャをその後見つけた内径5×外形16のものに交換しました。2箇所に1箇所の割りで交換しました。交換することによりネジの締め付け強度が下がると困るので半分だけ交換しました。上側が交換した大きなワッシャです。

元のワッシャはそのままついています。

感想などありましたらこちらへお願いします。→ここをクリック

a:39037 t:10 y:14