Contents

アッテネータ

Sメータのようなアッテネータです。

能動素子が入っておらず自分で動くというものではないため普通は地味な存在ですが、ある目的に特化したこんなアッテネータを作りました。

アッテネータとは

信号を減衰させるものです。

人によりアッテネータのイメージは異なり、地デジ用の固定減衰量のアッテネータ、オーディオ用の可変減衰量のアッテネータなど様々と思います。

私のイメージは昔有線系の測定で使っていたもので、直径5cmほどの黒いダイヤルが3つほどついており、一番左のダイヤルは10dBステップ、真ん中のダイヤルは1dBステップ、右端のダイヤルは0.1dBステップで切り替えられ、3つのダイヤルの組み合わせで任意の減衰量を設定できるものです。

本稿では、高周波信号用のアッテネータを扱います。

固定減衰量のアッテネータをいくつか直列につなぎあわせ、各アッテネータをスイッチでON-OFFして所望の減衰量を作り出します。トグルスイッチで切り替えるので私が昔使っていたダイヤル式のものともイメージが異なります。

製作目的

「40年前自作機の修理」の中で、Sメータ回路がうまく動かず放り投げていたことに触れていますが、この動作確認を行う目的で作ります。

40年前自作機は、50MHz SSBトランシーバですが、昨今50MHzに出ている人は非常に少なく、直してもSメータの動作確認が困難なため、自作したディップメータを50MHzの信号代わりに使うことを考えました。Sメータの動作確認用ですから、S1~S9~+60dBまでのレベルの信号を作り出す必要があります。ディップメータの出力レベルは任意の値に正確に可変することができないので、ここでアッテネータ(以後、ATTと呼ぶ)が必要となります。

仕様

減衰量

入力信号を、Sメータの目盛りの刻みに対応したレベルで出力する減衰量を持たせることにします。

昔あこがれの的であったコリンズ製無線機のSメータは、S9を100μV EMFとし、S一目盛りを以下のように6dBに割り振ったそうです。つまり信号の大きさが半分になるごとにSを1ずつ下げていったということです。

なお、S9の100μV EMFはアンテナ開放端電圧なので、インピーダンス整合された負荷を接続した終端電圧はこの2分の1となります。

A列 B列 C列 D列 E列

| Sメータ読み | 開放端電圧 | 終端電圧 | 相対レベル(dB) | ATT減衰量(dB) |

| (S0) | 0.20μV | 0.10μV | -54 | -114 |

| S1 | 0.39μV | 0.20μV | -48 | -108 |

| S2 | 0.78μV | 0.39μV | -42 | -102 |

| S3 | 1.56μV | 0.78μV | -36 | -96 |

| S4 | 3.12μV | 1.56μV | -30 | -90 |

| S5 | 6.25μV | 3.12μV | -24 | -84 |

| S6 | 12.5μV | 6.25μV | -18 | -78 |

| S7 | 25.0μV | 12.5μV | -12 | -72 |

| S8 | 50.0μV | 25.0μV | -6 | -66 |

| S9 | 100μV | 50.0μV | 基準値 0 | -60 |

| +10dB | 0.316mV | 0.158mV | +10 | -50 |

| +20dB | 1.00mV | 0.500mV | +20 | -40 |

| +30dB | 3.16mV | 0.158mV | +30 | -30 |

| +40dB | 10.0mV | 5.00mV | +40 | -20 |

| +50dB | 31.6mV | 15.8mV | +50 | -10 |

| +60dB | 100mV | 50.0mV | +60 | 0 |

よって、開放端100mV(rms)の電圧をATTに入力したとき上表A列のSメータ読みとするには、E列のATT減衰量を与え、B列の電圧を出力することとします。

実際に信号源、ATT、負荷を接続すると終端電圧となるので、50mV(rms)の電圧をATTに入力したとき、A列のSメータ読みとするには、E列の減衰量を与え、C列の電圧を出力します、と言った方がわかりやすいかもしれません。

特性インピーダンス

50Ωとします。

周波数範囲

50MHz帯以下とします。

許容電力

0.5W以下とします。

製作方針

- 6dBのATTを1個、12dBのATTを4個スイッチで切り替え接続することにより、S0~S9に対応する減衰量を得ます。

- 10dBのATT、20dBのATT、30dBのATT 各1個をスイッチで切り替え接続することにより、+10,+20,+30,+40,+50,+60dBに対応する減衰量を得ます。

- +30dBのATTのみシールドケース入りの既製品を購入し、この他は1%金属皮膜抵抗3個によるπ型回路で構成します。

- 全部で114dBという大きな減衰量を得るため、信号の通り抜け、結合を防止するためATT各段にはシールドを行います。

回路

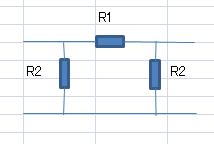

π(パイ)型アッテネータ回路の各抵抗の定数計算方法は以下のとおりです。

特性インピーダンス=Z(Ω)

減衰量=d(dB)でA分の1になるとすると、A=10^(d/20)

求める抵抗値は、

R1=Z×(A^2-1)/2A (Ω)

R2=Z×(A+1)/(A-1) (Ω)

全体の回路図を以下に示します。

部品

減衰量が最も大きい30dBのATT(左端のブロックに使用)のみ秋葉原の秋月電子で購入しましたが、これ以外に変わったものはなく、E96系列(許容差1%)の金属皮膜抵抗(1/2W型)を用いました。

スイッチは、2回路2接点のものを8個使用しました。

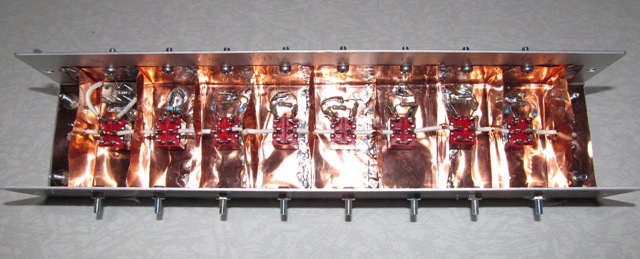

なお、下の写真ではシールド用の銅箔は、ケースに仮止め状態のため、ネジの向きが逆になっています。

実装

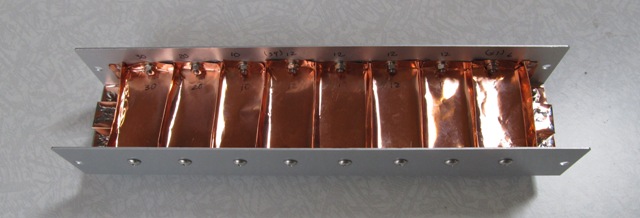

ATTの各段および入出力コネクタ(SMAコネクタ メス)は銅板(銅箔)でシールドしました。

シールドの蓋は、電波がもれないように各段の壁を挟み込むような形状とします。内側には念のためショート防止にシールを貼りました。

左下写真は入出力用SMAコネクタ部のシールド前、右下写真はシールド後の様子。

なお、このシールドがないと本当に駄目なのかどうかを知りたいところなのですが、シールドのない状態に戻すのは大変なので確かめていません。

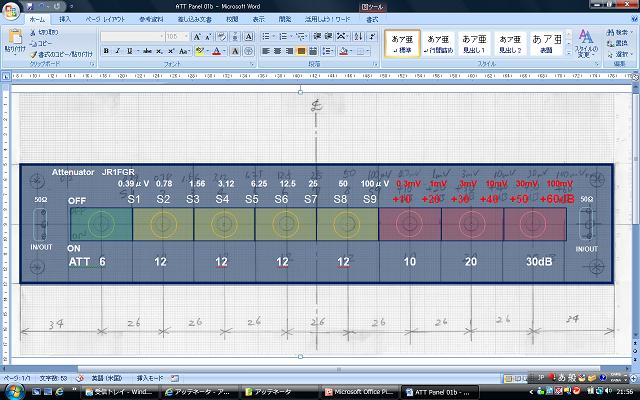

外観デザイン

外観デザインは、自作ディップメータとイメージを統一し、パネル面は透明アクリル板でPCからプリントアウトした紙をはさみこむ方式としました。

パネル面デザインの作り方

ディップメータの記事ではダイヤル目盛り板をMicrosoftのWORDで作る方法を紹介しましたが、ATTもMicrosoft WORD2007で作りました(Powerpointもないので)。適当なCADソフトが見つからないので、PCに入っているもので何とかしたということですが、あの使いにくい?WORDが、CAD代わりに使えてしまうという意外な発見です。

- 方眼紙に書いた実寸のパネル面加工図をスキャナでPCに読み込み、WORDに貼り付けます。

- パネル面寸法は250mm×50mmなので、WORDの図形作成機能で長方形を書き、右クリックしてオートシェープの書式設定を選択、サイズタブを開くと高さと幅がmmで指定できるのでこの寸法に指定します。ちょうどの値にはならないので、一番近い値を選びます。1mm以内の誤差には収まります。それ以上の精度はWORDでは無理です。

- スキャナから読み込んだ方眼紙の輪郭をドラッグし、作った長方形の大きさに合わせるとともに位置もあわせます。オートシェープの書式設定-色と線タブで、塗りつぶしの透過性をすべてのデザインの位置決めが終わるまでは80%くらいに上げておくと方眼紙に書いた設計図が透けて見えて作業がやりやすくなります。

- その他の長方形や円を書き込みます。このときはいちいちサイズの指定を数値で入れたりはせず方眼紙上の設計図にあわせて適当に書き込みました。

- 文字を書き込みます。

- 全部終わったら透過性を0%に戻します。

- プリントすると実寸で出力されます。

紙はCanonのプリンタなら高品位専用紙と言われるものを使います。

私の場合は、PLUS インクジェットプリンター専用紙 きれいなマット紙というものを使っています。(ツヤ無し仕上げ 文書用)品番IT-225MP

- 周囲の不要な部分は切り落とし、スイッチ、コネクタ、ネジなどの穴を空けて完成です。

評価

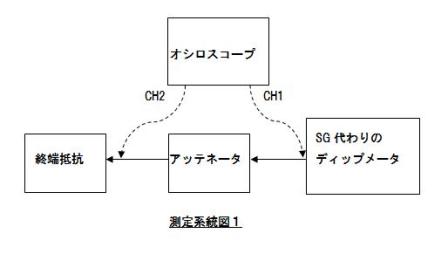

オシロによる減衰量評価

まず、準備段階としてオシロを用いて各段で所定の減衰量が得られているかを確認します。

もちろん校正されたレベルメータがあればそれに越したことはありません。

終端抵抗は、当初SMAコネクタ(メス)に100Ωの抵抗2本をパラに半田付けして50Ωにしたものをむき出しのまま使っていたのですが、高周波で減衰量が稼げないため、プローブごとチョコレートの空き缶に入れてシールドしました。

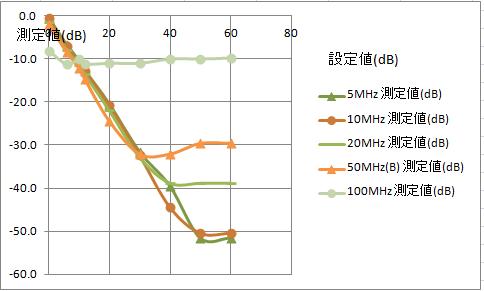

評価結果

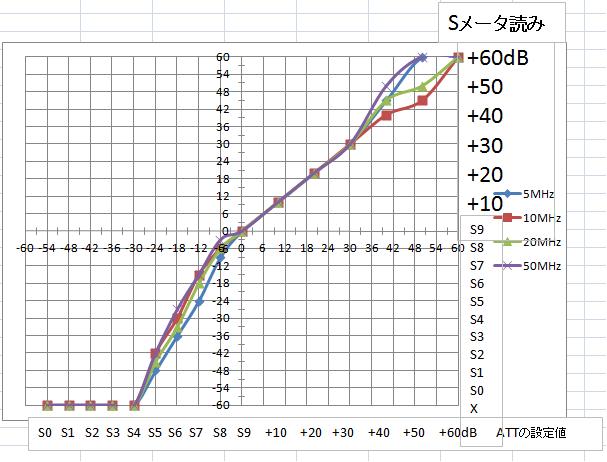

横軸がATTの設定値です。6dB、10dB、12dB、20dB、30dB(=10+20)、40dB(=10+30)、50dB(=20+30)、60dB(=10+20+30)の8点で周波数を変えて測定しました。

縦軸がオシロの測定値から計算した減衰量です。

20MHz、50MHzはディップメータの出力レベルが低いことと、ディップメータコイル、ケーブルからの放射を拾いやすいせいか減衰量が稼げません。

100MHzではまともなデータが取れませんでした。

また、オシロで観測されるノイズレベルがその時の環境条件により10mV以上になる場合と1mV程度と少ない場合があり、このデータは1mV以下の非常によい状態のときに取れたものです。いずれにせよ、オシロでの評価は40ないし50dB程度が限界であり、各段ATT単独での減衰量(6dB、10dB、12dB、20dB、30dB)は確認できたものの、本ATT全体での114dBの減衰量を確認することはできません。

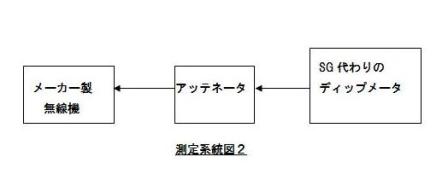

メーカ製トランシーバのSメータによる評価

114dBもの減衰量はオシロで確認できるものではないので、当初よりメーカー製無線機のSメータで確認する構想でした。

実際の測定はこんな感じで行いました。メーカー製無線機は、昨夏アマチュア無線復活のために買った、HF+50MHzトランシーバのYAESU FT-950です。

測定手順はこうです。

1.ATTの左から5つのスイッチ(6,12,12,12,12dB)をすべてOFFに、

右3つのスイッチ(10,20,30dB)をすべてONにします。これでATTにSG代わりのディップメータを接続して50mV(rms)の終端電圧を加えるとS9の大きさの信号(50μVの終端電圧)が出力されることになります。

2.ここでメーカー製無線機のSメータを読みます。

通信モードはCWでSの振れが最も大きくなる周波数にチューニングします。

FT-950のSメータはアナログメータではなくバーグラフ表示なので、Sは0.5刻みでデジタル的にしか読み取れません。よってここの量子化誤差は覚悟します。

50mVを加えたとき、SメータはオーバーS9だったので、SGの出力を小さくして、ちょうどS9になるように合わせます。

50μV(終端電圧)=S9はコリンズではそう決めているということで、他メーカがそれを踏襲しているとは限りませんので、気にせずATTの設定値とSメータの読みが合うようにSG出力を調整します。

因みにS9にあわせたときに入力電圧は周波数によって異なりますが、28~40mVでした。50mVに対しては5~2dBずれていたことになります。より小さい電圧でS9に振れるので、気前よく振れるSメータになっているのかもしれません。

3.この後、ATTのすべてのスイッチをONにします。するとS0相当(S1より6dB低いレベル)の信号が出力されます。このときのSメータの指示値を記録します。

4.次に左端の6dBをOFFするとS1相当の出力になりますので、このときのSメーターの指示値を記録します。

5.次に左から2番目の12dBをOFFするとS3相当の出力になりますのでこのときのSメーターの指示値を記録します。(なおこの状態で6dBをONするとS2相当の出力になります。)

6.このように左から順にスイッチをOFFにしてゆくと、信号のコリンズ式S値が2ステップ単位で大きくなってゆきます。

7.6dB、12dB、12dB、12dB、12dBを全部OFFにするとS9状態に戻ります。

8.次に10dBをOFFすると+10dB、10dBをONして20dBをOFFすると+20dB、10dBと20dBの両方OFFすると+30dB、20dBをONして30dBをOFFすると+40dB、10dBをONして20dBをOFFすると+50dB、10dBをOFFすると+60dBとなります。

このようにATTを入れるというより、むしろ信号を入れていくという感覚で、Sメータライクのパネル面デザインとあいまって直感的にわかりやすい操作ができます。

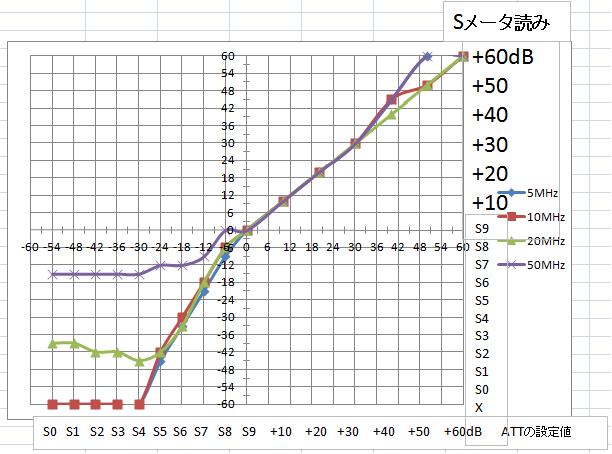

評価結果1

5MHz、10MHzではまともなデータが取れましたが、20MHz、50MHzでは駄目でした。

50MHzでは、ATTは全てON、すなわちS0相当にしてもS6.5くらい振っています。

これは、ディップメータのコイルがむき出しのため、空間伝搬により無線機に直接飛び込んでいるものと考えられます。

評価結果2

上述の飛び込み対策のためにディップメータのコイルをシールドしました。

しかし残念なことにほとんど変わりません。

あと考えられることは、ディップメータからの信号出力を陸軍端子から行っていることです。同軸ケーブルの被覆をむいて、芯線と編み線に分けて陸軍端子の赤と黒に接続しているところからの信号放射による飛び込みです。

そこで、ディップメータからの信号出力をSMAコネクタに変更しました。

ディップメータの項で、「そこはアマチュアのちょい使い用、BNC接続では気軽に利用できないのでこうしました」などと陸軍端子にした理由を書きましたが、-114dBの世界はちょい使いの領域を越えていました。^^;

ここまでやって、20MHz、50MHzでもきれいなデータが取れました!

考察

この結果を見るとコリンズ式のS4以下ではFT-950のSメータは全然振れません。横軸0dB~-30dBの範囲でS0~S9を振るので、30÷9=3.3dB/目盛りということになります。つまりコリンズ式の6dB/目盛りとは異なる振り方になっているわけです。

ここで、そうではなくてこの自作アッテネータが横軸-54dBまでの減衰量が得られていないのではないか、という疑問があります。

そこで、この疑問を解決するためにFT-950内蔵のアッテネータを使って調べました。内蔵ATTは、6dB、12dB、18dBの3段階装備されています。

1.自作ATTは60dBのATTにセットし、SG(ディップメータ)から信号を入力し、SメータがちょうどS9になるようレベルを調整する。

2.ここで内蔵ATTを6dB、12dB、18dB入れたときのSメータの振れを読み取る。

3.つぎに、S9状態から内蔵ATTは0dBに戻し、自作ATTを6dB、12dB、18dB入れたときのSメータの振れを読み取る。

結果は下表のとおり、内蔵ATTでも自作ATTでもSメータの振れは同じになりました。

| 内蔵ATT | Sメータ | 自作ATT | Sメータ |

| 0dB | S9 | 0dB | S9 |

| -6dB | S7.5 | -6dB | S7.5 |

| -12dB | S5.5 | -12dB | S5.5 |

| -18dB | S3.5 | -18dB | S3.5 |

4.さらに、自作ATTを18dB入れた状態で内蔵ATTを入れて行きます。

5.内蔵ATTは0dBに戻し、自作ATTを18dBから追加でさらに入れて行きます。

結果は下表のとおり、内蔵ATTでも自作ATTでもSメータの振れは同じになりました。

| 内蔵ATT | Sメータ | 自作ATT | Sメータ |

| 0dB | S3.5 | -18dB | S3.5 |

| -6dB | S1.5 | -24dB | S1.5 |

| -12dB | 振れず | -30dB | 振れず |

| -18dB | 振れず | -36dB | 振れず |

Sメータが振れない自作ATTで-30dB以下、コリンズ式でいうとS4以下のレベルについては定量的な検証はできませんでしたが、耳で聞いたCWのピー音の大きさは全てのATTを入れるごとに確実に小さくなって行ったので、おそらくまともに減衰してくれているものと思います。

今後の計画

このアッテネータを使って40年前自作機の修理を行う予定です。

(2012/3/10)

感想などありましたらこちらへお願いします。→ここをクリック

a:9678 t:2 y:1